Debord à la BNF ou l’art de la diversion

Que peut donner le spectacle de la critique du spectacle ?

Une expo Guy Debord dans le temple même de l’institution culturelle étant la pire vacherie à faire à cet homme dont la radicalité anticulturelle, antiartistique et antiinstitutionnelle ne se serait sûrement pas accomodée d’une telle glorification officielle.

Certes, il n’appartient pas à la critique, ni aux commissaires d’exposition, ni aux commentateurs, ni bien sûr aux chercheurs, de suivre pieusement les volontés d’un auteur sans le questionner, l’actualiser, le mettre en tension et le confronter aux réalités qu’il a peut-être esquivées. C’est même la pire manière de rendre hommage à la pensée d’un homme que de ne pas la mettre en situation contradictoire pour la confronter à ses propres limites…

Certes, il est tout à fait normal que Guy Debord, en tant que principal représentant d’un courant artistique et politique, dûment répertorié dans les avant-gardes de la seconde moitié du XX siècle, ait été accueilli comme Trésor National à la BNF. Il y avait ainsi matière à faire sortir le fonds Debord (Acheté 2,7 Millions d’euros par la BNF en 2011) des entrailles de la conservation obscure pour le partager avec le public, vocation même de la bibliothèque et de ces expositions temporaires…

Et certes, il n’est pas surprenant non plus de lui accorder les honneurs de ce temple du livre puisqu’on peut le lire dans différents opus de la collection Folio, acheter ses films en coffret à la FNAC et le citer dans un devoir de sociologie à Dauphine ou HEC…

Depuis son suicide en 1994, les écrits de Debord font pleinement partie de la culture nationale, appartiennent désormais à la production mean stream des industries culturelles et ils trouvent tout naturellement leur place dans une expo parisienne prestigieuse, à la suite de René Char et d’autres…

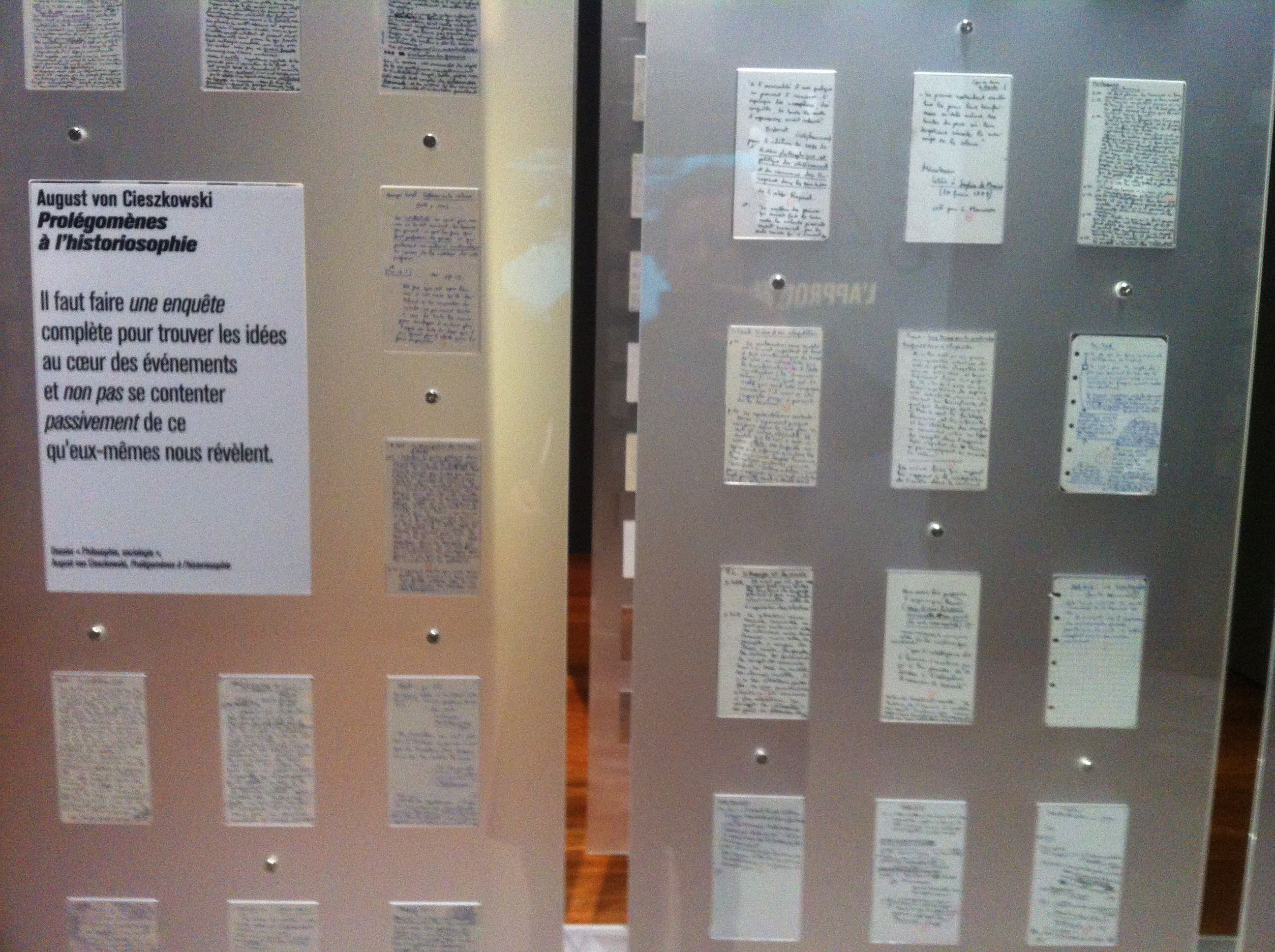

Cependant… quand on a lu la Société du spectacle on ne peut que trouver étrange de venir à une exposition Guy Debord à la BNF. L’opération est au minimum la preuve de la justesse de son analyse du processus de réification de la vie, du devenir marchandise de toute chose, et surtout de l’aliénation spectaculaire de la culture, et conjointenement, et bien tristement, de l’échec des fameuses stratégies, ici mises en lumière, qu’il a déployées pour échapper à ce destin mortifère… Jean Baudrillard souligne ainsi ce paradoxe dans La société de consommation, “Comme la société du Moyen-âge s’équilibre sur la consommation et sur le diable, ainsi la nôtre s’équilibre sur la consommation et sur sa dénonciation” [Jean Baudrillard, La société de consommation, Paris, Folio Essais n°35, 1986, p. 316]. C’est l’art de l’intégration commerciale de ce discours critique, se voulût-il des plus radicaux, que nous expose la BNF aujourd’hui et c’est je pense la grande question quelle nous soumet… tout ce que Debord “dénonce” violemment des effets de la marchandisation des actes de la vie culturelle, on le lui fait subir en grandes pompes : ses notes de lectures en pattes de mouche illisibles pour les autres sont exposées comme des trophées aux yeux écarquillés des lecteurs (plus que des spectateurs nous y sommes des lecteurs, iconoclasme situationniste oblige), ses films sont projetés selon le dispositif habituel des expositions (bancs inconfortables, recoins obscurs, diffusion en boucle) – si ce n’est que des projections sont en dehors de l’expo et gratuites – les lettres de sa main, écrites dans le feu de l’action tactique, deviennent, sous la cloche de verre, les traditionnels fétiches reliquaires de l’homme de Lettres honoré, et sa pensée brève, projetée initialement en graffitis censés interpeller l’ouvrier comme le cadre, devient le spectacle détaché de sa propre profération in situ, dans un cadre feutré où les flâneurs benjaminiens viennent la feuilleter négligemment. Cerise sur le gâteau, deux appariteurs charmants (vraiment) sillonnent les allées de l’expo à grande vitesse et avec agilité pour empêcher les photographes amateurs de saisir des souvenirs personnels…

Télérama ne s’est pas trompé en relevant dans son important dossier la contradiction qu’il y a à déclarer Trésor National un œuvre aussi radical et aussi opposé à l’institution qui l’honore, de même, les commissaires de l’exposition ne manquent-ils pas de souligner ce paradoxe, comme le montre cette précaution dans le dossier de presse : “Paris, 2013, sur les quais de la Seine, Guy Debord, classé Trésor national, entre pour de bon dans le spectacle, dont il fut le plus intransigeant des critiques. Mais avec lui, pour le combattre encore, son art de la guerre.” Imparable, et drôle ! Le biais trouvé pour faire passer Debord dans l’institution est justement celui de la guerre… contre ceux-là même qui l’honorent… C’est bien le Debord stratège qui est mis en avant dans l’exposition, au risque de le faire passer pour un chef de parti sans troupe plus que pour ce qu’il était ; un écrivain engagé dans une impasse radicale… Cette approche présente un double avantage pour l’institution ; mettre en avant la dimension “historique” de l’aventure lettriste puis situationniste, c’est-à-dire la part qui appartient le plus pleinement au patrimoine national et d’autre part, ne pas trop mettre en lumière le texte lui-même, la critique argumentée du spectacle, c’est-à-dire la part la plus difficile à exposer en ces lieux. Adoptant une technique bien connue des arts martiaux qui consiste à utiliser la force de l’adversaire pour le faire basculer, les commissaires de l’exposition ont placé en début de parcours une phrase de ce dernier dans laquelle il dit qu’il a bien conscience que la moitié de ces disciples au moins, défendra ses idées au sein de l’institution qu’il critique… L’expo d’un côté, Julien Coupat de l’autre…

Mais la véritable échelle sur laquelle peut être envisagé le paradoxe qu’est cette exposition, n’est pas simplement celle de sa situation oxymorique – Exposer l’obscur ou glorifier l’adversaire. Elle se place plus certainement au niveau des enjeux économiques dans lesquels est justement engagée la Bibliothèque Nationale de France ; un changement de modèle économique allant vers une commercialisation plus accentuée des fonds et l’instauration de partenariats privé-public qui développent la place du commercial dans sa démarche et même dans son enceinte. On s’en rend compte indirectement en traversant l’esplanade pour rejoindre le Hall Ouest en raison des travaux dus au “partenariat public-privé” engagé avec MK2 dans le Hall Est, qui est en train d’installer un cinéma du groupe dans la bibliothèque elle-même… Mais bien plus encore, c’est à l’aune du partenariat public-privé avec l’entreprise ProQuest, qui doit numériser des livres anciens pour la BNF et vendre par abonnements l’accès informatique à ces Trésors Nationaux (domaine public), en France, qu’il faut considérer cet hommage à la critique de la marchandisation du monde. Comme le souligne ce limpide billet de Scinfolex ; “Les termes financiers prévoient que la BNF percevra une quote-part des copies numériques vendues par ProQuest pendant la période de dix années et B. Racine affirmait que ces revenus seraient entièrement réaffectés au développement par l’institution de sa propre numérisation.” Enfin, comme le souligne Antonio Casilli, cette exposition arrive une semaine après que la BNF a présenté le projet ReLire de numérisation des livres épuisés du XX siècle, pour lesquels une commercialisation annexe est prévue, comme on peut le lire ici dans cette prévention que relève le sociologue : « Si les titulaires de droits ne s’y opposent pas, ces livres entreront en gestion collective en septembre 2013. Ils pourront alors être remis en vente sous forme numérique ». À la fin de son billet, Antonio Casilli présente lumineusement le cynisme de la démarche : “C’est là que le droit d’auteur se fait spectacle dans la mesure où ce dernier – selon Debord – n’est que le véhicule de la relation marchande. En l’occurrence, la relation de la culture qui s’expose à la prédation et à la récupération marchande de la part non pas d’entreprises privées, mais des institutions de l’État, lesquelles réussissent le coup double de patrimonialiser et capitaliser le bien commun qu’est représenté par l’œuvre même de l’un des premiers intellectuels à avoir théorisé le dépassement de toute propriété intellectuelle.”

À un certain niveau, l’exposition étale la stratégie de Guy Debord pour mieux l’anéantir en utilisant sa force contre elle-même, comme caution surmoïque à son exploitation commerciale concrète… il n’y a rien de plus subtil et efficace que de s’accuser pour mieux agir impunément, Tartuffe nous l’a bien enseigné, et c’est précisément au moment où la mâchoire du marché croque vigoureusement dans la pomme du domaine public qu’on agite une exposition sur la critique de la marchandisation de la culture, hochet visuel qui fait de cet “art de la guerre” un art consommé de la diversion…

Presse confusionniste (Olivier Beuvelet, Parergon, 31 mars 2013)

Cinq choses à ne pas rater à l’exposition Guy Debord à la BNF

Exposer Guy Debord à la Bibliothèque François Mitterrand, c’est prendre le risque d’une mise en abîme vertigineuse. L’auteur de la critique de la Société du spectacle donné en spectacle dans l’un des temples de la culture institutionnelle, la BNF ?

La question est purement rhétorique, puisque la BNF, avec le soutien de la veuve de Guy Debord, a acheté le fond d’archives de son mari (pour empêcher qu’il aille outre-Atlantique, à l’université de Yale qui le convoitait), objet d’une grande exposition, « Guy Debord, un art de la guerre », pleine de trésors.

Tout le monde pense connaître un peu Guy Debord, mort en 1994, pour avoir un jour lu La Société du spectacle, son livre majeur, ou avoir croisé intellectuellement le mouvement situationniste perçu comme un sympathique précurseur de Mai 68.

Comme le souligne dès son introduction l’historien Patrick Marcolini, auteur d’une monumentale Histoire intellectuelle du Mouvement situationniste :

« Le mouvement situationniste fait aujourd’hui l’objet d’une célébrité paradoxale. Il est souvent mentionné comme une référence incontournable par les journalistes culturels, les activistes politiques, les amateurs de mouvements artistiques underground – mais sur le fond, ses idées comme ses pratiques restent assez mal connus. »

Cette expo permet d’aller un peu plus loin dans la connaissance d’un des courants de pensée – et d’action – les plus novateurs de la deuxième moitié du XXe siècle, dont la pertinence dans l’analyse de notre « société du spectacle » reste parfois surprenante.

Un mouvement plus inspiré par Dada, le surréalisme ou le lettrisme que par l’héritage du mouvement ouvrier traditionnel, qui a développé une analyse radicale de l’évolution du capitalisme, mais aussi une critique lucide du communisme version soviétique ou chinoise.

Pour vous aider à préparer votre visite, ou compenser votre incapacité à vous y rendre, voici cinq éléments à ne pas rater :

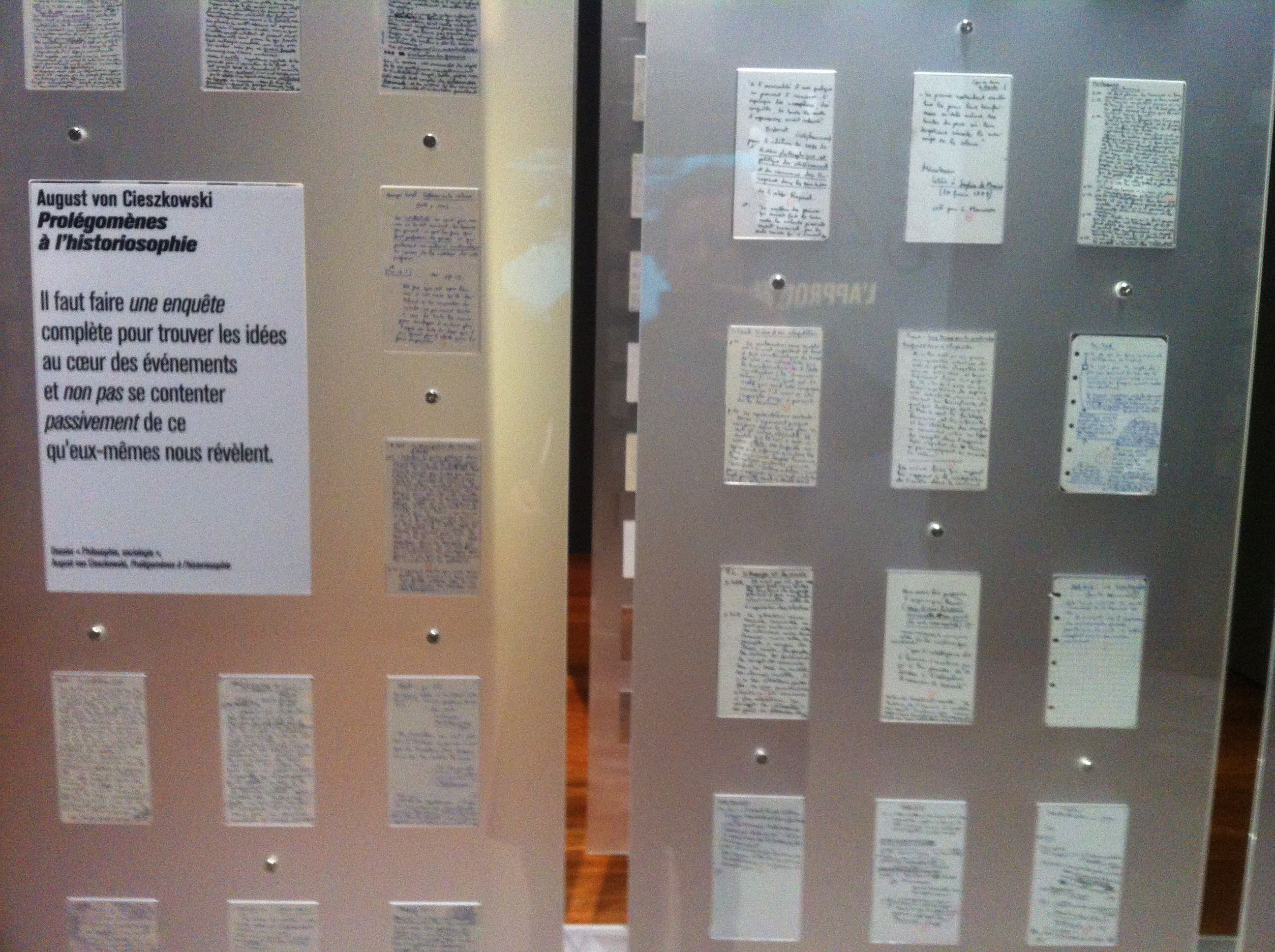

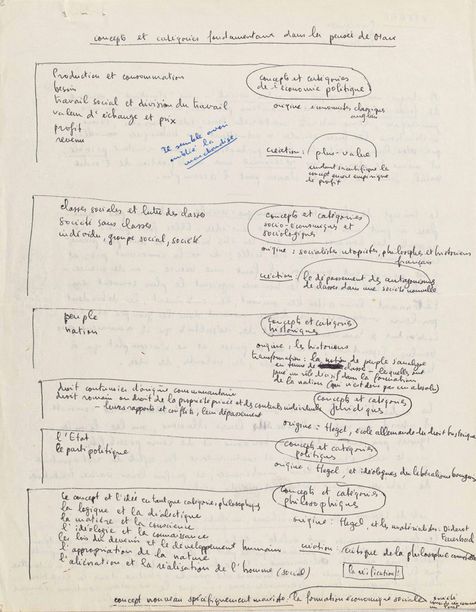

1. Les notes de lecture de Guy Debord

Les notes de lecture de Guy Debord à la BNF

C’est le premier choc de l’expo : toute sa vie, Guy Debord a rempli des milliers de pages de petits carnets avec des notes sur ses lectures. Et ces fiches étaient réparties dans des dossiers thématiques.

L’expo de la BNF les présente de manière verticale dans leur diversité de thématiques – histoire, marxisme, stratégie militaire, philosophie, etc. – et de densité d’écriture. Certaines fiches sont noircies d’une minuscule écriture indéchiffrable, d’autres ont des graphiques et des petits dessins.

Ces fiches de lecture contiennent quasiment exclusivement des citations qui ont inspiré Guy Debord, qui pouvaient servir de départ ou de contribution à une réflexion ou à un projet de livre, de film, ou d’article.

Des citations, d’un éclectisme extraordinaire, à l’image du champs infini des lectures de Guy Debord. Morceaux choisis :

César : « On se trompe si on s’attend, dans la guerre, à n’avoir que des succès ».

Machiavel : « Entre vous et moi, il ne peut y avoir de moyen terme, il faut que nous soyons amis ou ennemis ».

Jacob Burckhardt : « … Chacun doit relire ces livres déjà exploités mille fois et dont le visage est autre pour chaque lecteur et pour chaque âge de la vie ».

Marx : « Il faut rendre l’oppression réelle plus dure encore en y ajoutant la conscience de l’oppression, et rendre la honte plus honteuse encore en la livrant à la publicité ».

Ernst Von Salomon : « Nous étions couchés ici, dans les ténèbres bruissantes, nous cherchions l’entrée du monde »…

Coquetterie supplémentaire, Guy Debord avait fait une carte du monde en entourant les pays dont des auteurs l’avaient marqué… Fascinant.

2. L’interview de Michèle Bernstein

C’est un des petits bijoux de l’expo, une vidéo de l’INA qui passe en boucle dans un coin et qu’il ne faut rater sous aucun prétexte. Pour ceux qui ne pourront pas s’y rendre, nous vous offrons ici cette interview de Michèle Bernstein par Pierre Dumayet, dans sa célèbre émission de l’ORTF « Lecture pour tous », en septembre 1960.

Michèle Bernstein est alors auteur d’un premier roman, Tous les chevaux du roi. Elle sera pendant une décennie l’épouse de Guy Debord, membre éminent de l’Internationale situationniste, dont elle démissionnera en 1967.

Michèle Bernstein interviewée par Pierre Dumayet – VOIR LA VIDÉO

Dans cette interview, elle se révèle d’une malice incroyable, jouant avec le vieil intervieweur rusé qu’est Dumayet, qui se laisse volontiers faire et souhaite bien du succès à ce premier roman.

Dans ce jeu du chat et de la souris entre la jeune écrivaine, qui se joue des codes de la littérature et de l’édition « bourgeoises », et le sérieux animateur de télévision sous le charme, c’est la première qui sort gagnante. Jubilatoire.

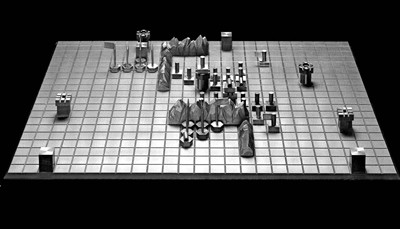

3. Le jeu de la guerre

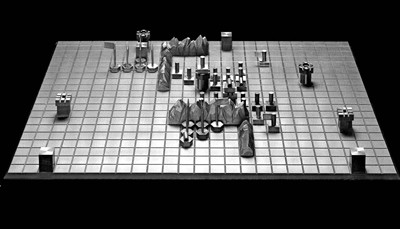

Kriegspiel, le jeu de guerre de Guy Debord

L’exposition de la BNF consacre une pièce au « jeu de la guerre » ou « Kriegspiel », imaginé par Guy Debord et basé sur les écrits du grand théoricien allemand de la guerre, Carl Von Clausewitz.

Guy Debord, dont on a vu dans ses fiches de lecture qu’il était passionné par les questions militaires et stratégiques, a imaginé ce jeu en 1977, et avait même fondé à l’époque avec l’éditeur Gérard Leibovici une société nommée « Les Jeux stratégiques et historiques » dont l’objet est la production et la publication de jeux.

Guy Debord, dont on a vu dans ses fiches de lecture qu’il était passionné par les questions militaires et stratégiques, a imaginé ce jeu en 1977, et avait même fondé à l’époque avec l’éditeur Gérard Leibovici une société nommée « Les Jeux stratégiques et historiques » dont l’objet est la production et la publication de jeux.

En 1987, il publie avec sa deuxième épouse, Alice Becker-Ho, Le Jeu de la Guerre, un « relevé des positions successives de toutes les forces au cours d’une partie ».

Le blogueur Étienne Mineur fait observer que « ce jeu est basé sur les lois établies par la théorie de la guerre de Clausewitz et a donc pour modèle historique la guerre classique du XVIIIe siècle, prolongée par les guerres de la Révolution et de l’Empire ».

Il précise aussi qu’une adaptation informatique du jeu est apparue sur Internet en 2008.

Guy Debord et Alice Becker-Ho jouant au « jeu de la guerre »

4. La BD subversive

Bien avant Mai 68 et l’atelier de graphisme de l’École des Beaux-Arts qui produisit les célèbres affiches, les Situationnistes ont su inventer des formes graphiques nouvelles pour faire passer leur message.

Au premier lieu, le détournement de la bande dessinée, souvent érotique, dont les « bulles » sont changées ou des éléments modifiés, et qui permet de provoquer et casser les conventions de la société bourgeoise du début des années 1960.

Détournement de BD par les Situs

On retrouve aussi le même esprit dans ces petites cartes, du format cartes postales, avec des slogans ironiques et provocateurs.

« Si vous vous croyez du génie ou si vous estimez posséder sulement une intelligence brillante, adressez-vous à l’Internationale lettriste » (le mouvement par lequel est d’abord passé Guy Debord, ndlr).

Carte postale [sic, NdJL]

5. Les films situationnistes

Le cinéma joue un grand rôle dans le mouvement situationniste, et l’expo de la BNF présente plusieurs films qui méritent qu’on s’y attarde. À commencer, bien sûr, par la Société du spectacle, adapté du livre manifeste de Guy Debord.

Regarder ce film aujourd’hui est une expérience hallucinatoire. Cette voix monocorde qui lit un texte complexe mais limpide, ces images détournées de films américains ou de publicités des années 1950, un montage rigoureux mais sans concessions…

Mais écoutez bien le texte dans l’extrait ci-dessous et, au-delà d’un certain vocabulaire qui nous semble désuet, sa pertinence et sa modernité restent entiers.

Dans une interview publiée dans le catalogue de l’expo, le cinéaste Olivier Assayas se penche sur l’esthétique du cinéma de Guy Debord :

« Le plus troublant, c’est la beauté des films. Là encore, Debord aurait-il aimé qu’on dise que La Société du Spectacle (1973), c’est d’abord beau et ensuite intelligible ? Certainement pas.

Il y a toujours chez lui, pourtant, cette préoccupation pour la forme, pour l’élégance de l’écriture, littéraire ou cinématographique : c’est elle qui valide la pensée, qui assure sa pérennité. D’une certaine façon, le cinéma révèle le contenu poétique du livre, sa dimension la moins visible, incontestablement la moins reconnue. »

Dans un coin de l’expo, on peut voir aussi deux extraits, trop courts hélas, de films de René Viénet, un situationniste prolifique, connu en particulier pour s’en être pris au mythe maoïste, particulièrement fort à l’époque au sein de l’intelligentsia française.

Chinois, encore un effort pour devenir révolutionnaires est un film destiné à « désespérer Billancourt », comme il le revendique lui-même, en référence à la fameuse phrase du PCF de l’époque qui refusait de critiquer l’URSS pour « ne pas désespérer Billancourt », alors bastion ouvrier chez Renault.

La cible de Viénet, la Chine de Mao, les turpitudes de Jiang Qing, Madame Mao, de la bande des Quatre, les monstruosités de la propagande maoïste, les manipulations. Et il fait en utilisant la technique du détournement des images, créant des chocs à la fois drôles et efficaces entre image et son ou sous-titres, qui tiennent parfaitement la route avec le recul du temps.

« Pour désespérer Billancourt », extrait du film de René Viénet Chinois encore un effort pour devenir révolutionnaires

Dans son livre sur le Mouvement situ, Patrick Marcolini raconte qu’en 1972, René Viénet a acheté les droits d’un film de Hong-Kong :

« Il le détourne en film de propagande anti-maoïste, à l’aide de sous-titres entièrement rédigés en style situationniste, transformant la lutte de jeunes continentaux coréens contre l’occupant japonais en une apologie de la révolte spontanée des masses contre la bureaucratie qui les exploite et les opprime. »

Dans La Société du Spectacle, Guy Debord proclame que « le vrai est un moment du faux ». À méditer avant d’entrer dans l’univers de Guy Debord.

Presse confusionniste (Pierre Haski, Rue89, 30 mars 2013)

Guy Debord livré en spectacle

Le fondateur de l’Internationale situationniste fut un stratège aux vies multiples, un provocateur audacieux et profondément lettré. La BNF lui consacre une exposition passionnante du 27 mars au 13 juillet : « Guy Debord, un art de la guerre ».

À New York, en 1990, un journaliste américain m’avait entraîné dans les rayons d’une libraire d’East Village pour me montrer l’édition américaine de la Société du spectacle. À côté, en bonne place, figurait Lipstick Traces, le livre de Greil Marcus, publié l’année précédente, où apparaissait l’influence des situationnistes sur le mouvement punk. De quoi réjouir un jeune Français qui venait de découvrir avec passion Guy Debord et de dévorer ses livres. Cette preuve venait s’ajouter aux précédentes : tandis que la pensée gauchiste retombait en poussière, balayée par le mouvement de l’histoire, l’unique figure contemporaine conjuguant révolution et intelligence était ce théoricien presque ignoré des médias. Guy Debord n’avait pas pris une ride. Mieux encore, sa théorie du monde transformé en « spectacle » semblait chaque jour plus pertinente et se diffusait entre initiés d’un pays à l’autre.

Quant à imaginer que Debord, vingt-trois ans plus tard, deviendrait le héros posthume d’une exposition très officielle, organisée par la Bibliothèque nationale de France, il y avait un pas que nous n’aurions osé franchir. N’avait-il pas lui-même insisté, dans ses écrits, sur le côté irrécupérable de sa pensée ? Aujourd’hui, ses archives, achetées par l’État, ont obtenu le statut de « trésor national » ! Mais rien, après tout, n’assure qu’il eût désapprouvé ce destin paradoxal, comme tant d’aspects de sa vie. Son œuvre relève-t-elle de la poésie ou de la politique ? Pourquoi le théoricien du « dépassement de l’art » a-t-il laissé, parfois, l’image d’un grand nostalgique, amoureux des siècles passés ? De ces ambiguïtés, il aura joué continuellement avec une passion de la stratégie qui justifie le titre de cette exposition : « Guy Debord, un art de la guerre ».

Les documents présentés (lettres, affiches, photos, manuscrits, œuvres d’art…) permettent d’abord de mieux comprendre la formation intellectuelle de « Guy-Ernest », comme il se faisait appeler dans sa prime jeunesse. Né à Paris en 1931, il a grandi à Cannes, où sa personnalité s’affirme dès les années de lycée. Dans sa correspondance avec un camarade, Hervé Falcou, s’exprime son désir de « repassionner la vie », en abattant les barrières qui empêchent l’individu de réaliser ses aspirations dans la vie quotidienne. Tel restera l’enjeu d’une œuvre difficile à circonscrire au champ esthétique, politique ou philosophique ; une quête de liberté, et même davantage, comme il le concédera ironiquement, lui qui a « toujours cru que le monde était là pour lui faire plaisir ».

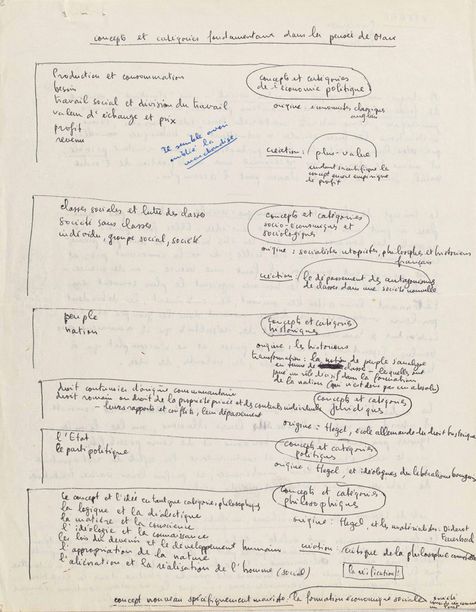

La rencontre avec l’écrivain lettriste Isidore Isou, au Festival de Cannes en 1951, sert de point de départ à son affranchissement, en rapprochant Debord d’un des courants les plus radicaux de l’avant-garde. L’année suivante, il présente son film Hurlements en faveur de Sade, s’achevant par une séquence complètement noire et silencieuse de vingt-quatre minutes. Mais l’autre aspect frappant de ces années initiatiques est la passion de Debord pour la lecture : une activité intense et sérieuse qui occupe le plus clair de son temps. Sa culture ne puise pas seulement dans l’héritage marxiste de Rosa Luxembourg ou George Lukacs, mais aussi chez les auteurs classiques : de Thucydide au cardinal de Retz en passant par Baltasar Gracian ou Clausewitz. Chaque ouvrage donne lieu à la rédaction de fiches bristol où le jeune homme recopie quelques phrases de ses auteurs favoris. Rassemblées au cœur de l’exposition, quelques-unes de ces 1400 notes de lecture permettent de retrouver les citations qui vont nourrir ses écrits, principalement sous forme de « détournements ». Quelques-unes réapparaîtront au cœur de la théorie du « spectacle », comme cette phrase du Capital de Marx : « La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s’annonce comme une immense accumulation de marchandises », ainsi remodelée par Debord : « La vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles. » Et quand Descartes invite les hommes à se « rendre comme maîtres et possesseurs de la nature », l’ambition situationniste sera de les inciter à « se rendre maîtres et possesseurs de leur propre vie ».

Installé à Paris, Debord devient l’inspirateur d’un premier groupuscule, l’Internationale lettriste, de 1952 à 1957. Les documents montrés à la BNF soulignent, à bon escient, que l’aventure relève de la bohème autant que de la révolution. Le très modeste café Moineau, en lisière de Saint-Germain-des-Prés, sert de rendez-vous à cette bande interlope dans laquelle figurent Michèle Bernstein, l’épouse de Debord, le poète Gil J. Wolman, mais aussi Ivan Chtcheglov, instigateur des « dérives psychogéographiques ». Ces jeunes gens, comme tous ceux de l’époque, sont encore impeccablement cravatés. Leurs projets, beaucoup moins. Dans la revue Potlatch, ils recommandent d’installer des interrupteurs sur les réverbères, d’accrocher les chefs-d’œuvre du Louvre dans des cafés, et d’éliminer dans les gares toute information concernant la destination des trains « pour favoriser la dérive ».

La fondation de l’Internationale situationniste (1957-1972) marquera un tournant plus politique, nourri par l’influence d’Henri Lefebvre et de sa Critique de la vie quotidienne, ou celle de Cornelius Castoriadis, animateur de Socialisme ou barbarie. Mais ce mouvement révolutionnaire qui prône le dépassement de l’art et l’invention de « situations » reste, par bien des aspects, une aventure esthétique dont les figures les plus marquantes, autour de Debord, sont le grand peintre Asger Jorn, fondateur du groupe Cobra, ou l’architecte néerlandais Constant. Leur imagination se déploie dans les numéros mythiques de la revue à la couverture de papier métallique, où l’urbanisme, le design, l’art, la publicité, font l’objet de détournements humoristiques. Quand bien même Debord tient les rênes de cette entreprise révolutionnaire en impitoyable chef de guerre, l’exclusion des « dissidents », au sein d’un groupe déjà minuscule, ressemble elle-même à un détournement des exclusions communistes et surréalistes.

Au début des années 70, tandis que l’excitation maoïste occupe le devant de la scène, Debord met fin à l’aventure situationniste, qui a largement inspiré les journées de Mai 68 dans ce qu’elles avaient de plus poétique et de plus libertaire. Mais il poursuit son œuvre de théoricien amorcée avec la Société du spectacle (1967) pour aboutir vingt ans plus tard aux lumineux Commentaires sur la société du spectacle (1988). Quelques idées fortes resteront de toute cette aventure :

1° Le monde moderne s’est transformé en « spectacle », qui n’est pas seulement le système médiatique, mais l’organisation même de nos vies et de nos désirs par l’économie moderne.

2° Les régimes socialistes et capitalistes ont pareillement sacrifié les intérêts humains au dogme de la production.

3° Les avant-gardes artistiques sont devenues impuissantes, à force de reproduire les mêmes modèles, transformés en nouveau chic moderne… Révolutionnaire par ses idées, Debord écrit une prose claire et concise, très française à sa façon, où affleure sa vision militaire de l’existence. Il concevra même, en 1978, un « jeu de la guerre », avec ses armées et son échiquier, fabriqués à quelques exemplaires. Comme il l’écrit dans une note : « J’ai un côté tout à fait puéril et je m’en réjouis : les cartes, les Kriegspiel, les soldats de plomb. J’ai aimé aussi des jeux plus grands : l’art, les villes, le bouleversement d’une société. »

Sa vie devient plus itinérante, de France en Italie, marquée notamment par l’amitié avec le révolutionnaire et vigneron Gianfranco Sanguinetti (qui met en lumière la manipulation de certains groupes terroristes par l’État), l’installation à Arles puis le retour à Paris, avant l’installation définitive de Debord, avec sa compagne Alice Becker-Ho, dans une maison perdue de Haute-Loire. Son style de vie, ses noms d’emprunt, l’amitié du puissant producteur Gérard Lebovici qui devient son mécène, alimenteront toutes sortes de théories chez ceux qui veulent voir Debord comme un gourou manipulateur. Il analyse lui-même ce phénomène dans ses Considérations sur l’assassinat de Gérard Lebovici, mélange de critique et d’autoportrait, d’une dialectique parfaite et merveilleusement tournée. Dans ses derniers livres (les deux tomes de Panégyrique), Debord joint l’image au texte pour revisiter, avec mélancolie, quelques épisodes de sa vie remontant au Paris des années 50. En 1994, les symptômes de polynévrite alcoolique (faisant suite à une existence très arrosée) le conduisent au suicide d’une balle dans le cœur, le 30 novembre. Mais cette mort elle-même, immédiatement suivie par la publication d’un petit livre, illustré par une image de « bateleur », aura quelque chose d’un geste esthétique.

À bien considérer la richesse de ce parcours, on peut se demander si l’œuvre de Guy Debord ne réside pas dans la totalité de son existence et des « situations » qu’elle a inventées. On pourrait même voir le mouvement situationniste (où certaines figures comme Raoul Vaneigem, médiéviste et auteur du Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, comptent évidemment beaucoup) comme un chapitre d’une aventure personnelle, toujours stimulante pour ceux qui la découvrent aujourd’hui. Quant à la consécration officielle d’un homme si dédaigneux pour toute forme de pouvoir, elle apparaîtra aux ennemis de Debord (il s’en compte encore chez les ex-gauchistes, furieux d’être passés à côté) comme l’ultime preuve de sa trahison ; elle enchantera cyniquement ceux qui récupèrent sa prose en le citant à qui mieux mieux. On en trouve beaucoup chez les publicitaires et les politiciens… Mais elle fera sourire ceux qui supposent que Debord, toujours stratège, avait d’une certaine façon, à la fin de sa vie, préparé cette récupération en confiant la totalité de ses écrits à de grands éditeurs (Gallimard et Fayard), puis en réglant chaque détail de sa biographie et de sa succession, comme si l’artiste et son œuvre l’emportaient in fine sur le révolutionnaire.

Presse confusionniste (Benoît Duteurtre, Marianne.net, 30 mars 2013)

Guy Debord est vivant et nous sommes morts

La BNF organise en ce printemps 2013 une exposition (payante !) sur Guy Debord, cofinancée par l’État et le lobby alcoolier. L’alliance entre l’aliénation étatique et l’aliénation privée est donc réalisée une fois de plus – cette fois sur le dos de l’un de leurs ennemis.

Curieuse exposition en vérité : une partie des notes de lecture de Debord sont placées entre 50 cm et plus de 2 mètres de hauteur, ce qui en rend une bonne partie absolument illisibles. Elles ne manquent pourtant pas d’intérêt, entre autres concernant des textes de Rosa Luxemburg, Karl Korsch, Anton Ciliga, Maximilien Rubel, etc.

Tout comme ces derniers, Debord était engagé « contre tous les aspects de la vie sociale aliénée ». En luttant pour l’auto-émancipation universelle, il s’agissait pour lui d’élaborer et de construire « la forme désaliénante de la démocratie réalisée », qu’il voyait dans l’expérience historique des conseils ouvriers. Debord participait donc à la critique impitoyable de nos conditions d’existence au sein de la société capitaliste traditionnelle, ainsi qu’à une tout aussi impitoyable critique du capitalisme d’État léniniste de l’URSS, qui était « la continuation du pouvoir de l’économie » et le maintien du « travail-marchandise », donc de l’exploitation et de l’oppression.

Hier comme aujourd’hui, on est intellectuellement mort si l’on se résout à la résignation ambiante, si l’on accepte cette société de l’ersatz généralisé à la viande de cheval avariée et à l’eau en bouteille contaminée. Contre cet état de choses, nous pouvons participer à la critique active de la société hiérarchique-capitaliste, par les luttes sociales en insistant sur leur aspect auto-organisé, pour l’abolition du système du salariat, des États et des frontières.

Critique Sociale est un bulletin dont le but est de contribuer à l’information et à l’analyse concernant les luttes sociales et les mouvements révolutionnaires dans le monde. Nous nous inspirons du « marxisme », en particulier du « luxemburgisme », certainement pas comme des dogmes (qu’ils ne sont en réalité nullement), mais comme des outils contribuant au libre exercice de l’esprit critique, à l’analyse de la société, et à la compréhension de sa nécessaire transformation par l’immense majorité. Nous combattons le système capitaliste et toutes les formes d’oppression (sociales, politiques, économiques, de genre). Nous militons pour que « l’émancipation des travailleurs soit l’œuvre des travailleurs eux-mêmes », pour une société démocratique, libre, égalitaire et solidaire : une société socialiste, au véritable sens du terme.

Critique Sociale, 29 mars 2013

Guy Debord, dont on a vu dans ses fiches de lecture qu’il était passionné par les questions militaires et stratégiques, a imaginé ce jeu en 1977, et avait même fondé à l’époque avec l’éditeur Gérard Leibovici une société nommée « Les Jeux stratégiques et historiques » dont l’objet est la production et la publication de jeux.

Guy Debord, dont on a vu dans ses fiches de lecture qu’il était passionné par les questions militaires et stratégiques, a imaginé ce jeu en 1977, et avait même fondé à l’époque avec l’éditeur Gérard Leibovici une société nommée « Les Jeux stratégiques et historiques » dont l’objet est la production et la publication de jeux.