Guy Debord à la BNF : ni dogme, ni maître

La Bibliothèque nationale de France, qui possède l’intégralité du fonds Guy Debord, consacre une exposition au fondateur de l’Internationale Situationniste. Pas évident, quand on a pris soin de dynamiter le spectacle, la marchandisation… et prôné le détournement.

Guy Debord à la BNF : l’intéressé aurait sûrement pourfendu cette intronisation.

Enragé, théoricien et stratège. Ce sont les seules étiquettes que Guy Debord tolérait le concernant. Lui qui réfutait les titres, les dogmes, les partis, lui qui refusait de faire école et n’eut pas d’héritiers, bien que beaucoup se réclament de lui aujourd’hui. Alors, quand la BNF a acquis ses archives et que celles-ci ont été classées « trésor national » en 2009, ça l’aurait bien fait rire. Lesdites archives ont été défrichées par les deux jeunes commissaires de l’exposition, Laurence Le Bars et Emmanuel Guy. Ils présentent avec passion une pensée déroutante, parfois ardue, riche d’échos contemporains.

Un univers visuel fort

Belle idée que d’accueillir le visiteur par une forêt de fiches de lecture. 1400 feuillets inédits, couverts d’une écriture serrée, enfermés dans des murs de verre. « Pour savoir écrire, il faut avoir lu », disait Debord, « et pour savoir lire, il faut savoir vivre. » Laurence Le Bars précise que « Debord n’était pas le froid stratège qu’on imagine. Nous avons voulu redonner chair à toute cette époque, avec des portraits, des archives de l’INA, des entretiens filmés par Olivier Assayas… » Sans oublier l’univers pictural : les tableaux d’Asger Jorn, les cartes de Paris, la revue de l’Internationale Situationniste.

L’art du slogan

« À bas la société spectaculaire-marchande », « Fin de l’université », « Abolition de la société de classe »… Les slogans situationnistes s’affichent en grandes lettres noires. Mai 68 marque le point culminant de ce combat contre le « vieux monde », précise Emmanuel Guy, « quand les situationnistes tirent à boulets rouges sur les gauchistes ». Mais la trace écrite la plus connue de Debord reste son livre La Société du spectacle, bréviaire situ rédigé sur trois cahiers à spirale « désespérément propres selon le département des manuscrits », s’amuse le commissaire.

Les grands détournements

« On oublie que Debord avait un rapport permanent entre le ludique et le sérieux », rappelle Emmanuel Guy. Les autres situationnistes aussi, vu les drôles de vidéos de René Viénet. Le cinéaste a détourné des films de propagande maoïste pour dénoncer le régime chinois dans les années 70 (La dialectique peut-elle casser des briques ?, hilarant). En 1993, Michel Hazanavicius réalise Le grand détournement : on comprend pourquoi il l’a dédié à Guy Debord.

Presse confusionniste (Jennifer Lesieur, Metrofrance.com, 27 mars 2013)

Guy Debord, un regard radical sur notre société

Expo | Guy Debord dénonçait les dérives de notre société marchande dès les années 50. Retour sur l’œuvre d’un insurgé, à qui la BnF (Paris) consacre une expo à partir du mercredi 27 mars 2013.

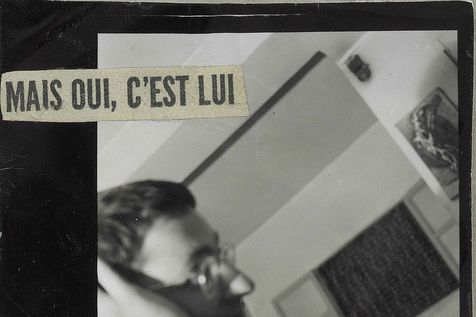

Guy Debord, en septembre 1969.

On connaît – du moins l’a-t-on cru et dit longtemps – peu de photographies de Guy Debord (1931-1994). Ce qui n’empêche pas qu’existent de lui de multiples images. Fragments d’une vie et d’une légende. L’image d’un jeune homme de 22 ans, inscrivant, un jour de 1953, sur un mur de la rue de Seine, le slogan devenu fameux : « Ne travaillez jamais », sorte de tract inaugural tracé à la craie, premier acte symbolique d’une révolte politique et esthétique contre l’ordre établi et le mol confort de la France des Trente Glorieuses. L’image du chef de bande, un rien voyou, vaguement clandestin, presque gourou, fondant en 1957 l’Internationale situationniste et dirigeant sa petite troupe d’activistes avec l’autorité et la stratégie d’un chef de guerre.

L’image du théoricien politique radical, fuyant farouchement les médias, méditant sa lecture de Marx pour écrire et publier, quelques mois avant l’embrasement de Mai 68, un essai dont le titre a connu une rare et équivoque fortune : La Société du spectacle (1967). Celle du cinéaste héroïque, livrant à l’incompréhension du plus grand nombre une poignée de films qu’il revendiquait sans « aucune concession pour le public ». Celle, enfin, de l’ermite de Haute-Loire, l’autobiographe de Panégyrique (1989), sorte de Méphisto panaroïaque et bizarre pour les uns, épicurien sensible et généreux pour les autres ; quoi qu’il en soit, vivant retiré du monde, lisant, écrivant et buvant beaucoup – au point d’en tomber gravement malade. Ultimement tiré de l’oubli où il s’était laissé glisser par l’annonce de son suicide, le 30 novembre 1994.

Le spectacle, c’est la mort

1967. Comics détournés pour l’annonce de la parution de La Société du spectacle chez Buchet-Chastel.

La « société du spectacle » est incontestablement le concept, et l’ouvrage, qui a fait et fait encore la postérité de Guy Debord. Devenu, dans le langage courant, une sorte de dénonciation de l’emprise excessive des médias, La Société du spectacle, essai plutôt difficile d’accès, est en fait bien plus que cela : un pamphlet anticapitaliste virulent et argumenté. La cible de l’auteur, et il le redira en 1988 dans ses Commentaires sur la société du spectacle, c’est « l’accomplissement sans frein des volontés de la raison marchande », « le règne autocratique de l’économie marchande ayant accédé à un statut de souveraineté irresponsable, et l’ensemble des nouvelles techniques de gouvernement qui accompagnent ce règne ».

Pour la première fois dans l’histoire des hommes, ajoute Debord, « les mêmes ont été les maîtres de tout ce que l’on fait et de tout ce que l’on en dit ». C’est la concentration de tous les pouvoirs dans les mains de quelques-uns, le totalitarisme de la marchandise, l’aliénation de l’individu dont l’existence est au service de ladite marchandise. « Quand l’économie toute-puissante est devenue folle […] les temps spectaculaires ne sont rien d’autres », conclut Guy Debord.

La vie d’abord

Internationale lettriste, tract, décembre 1955.

« On veut plaisanter en disant que je m’emploie « depuis trente ans à défaire le système général d’illusion qui englue l’Est comme l’Ouest ». Je me suis employé d’abord et presque uniquement à vivre comme il me convenait le mieux », note Guy Debord, dans Cette mauvaise réputation (1993). Né à Paris en 1931 dans une famille de la moyenne bourgeoisie, orphelin de père à 4 ans, Guy Debord a grandi à Nice, avant de revenir dans la capitale à la fin de l’adolescence. À 19 ans, il est membre du mouvement lettriste, une avant-garde artistique, sorte d’héritière du surréalisme et du dadaïsme. En 1952, il fait dissidence pour fonder l’Internationale lettriste, puis cinq ans plus tard, en 1957, l’Internationale situationniste. « Le mouvement situationniste se définit comme une sorte de réalisation de la poésie dans la vie, explique Patrick Marcolini, philosophe et spécialiste de l’histoire du mouvement [Le Mouvement situationniste. Une histoire intellectuelle, éd. L’Échappée, 338 p., 22 €]. Il prône un retour au sensible, au réel, à la vie quotidienne. »

Une avant-garde politique et artistique

« L’Internationale situationniste (IS) n’est pas une association, mais un mouvement complètement informel, qu’on intègre par un processus d’adoubement », expliquent Laurence Le Bras et Emmanuel Guy, commissaires de l’exposition de la BnF « Guy Debord. Un art de la guerre ». Et que l’on quitte souvent parce qu’on en est exclu… De 1957 à 1972, année de sa dissolution, l’IS aura compté, en tout et pour tout, et dans tous les pays où elle est présente (essentiellement la France, la Scandinavie, l’Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis), de soixante-dix à quatre-vingts membres, « et jamais plus de dix personnes à la fois ». Les plus célèbres : Michèle Bernstein (née en 1932, et qui fut la première épouse de Guy Debord), le peintre danois Asger Jorn (1914-1973), l’essayiste belge Raoul Vaneigem (né en 1934, auteur en 1967 d’un célèbre Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations), l’Italien Gianfranco Sanguinetti… Aux membres, s’ajoutant des sympathisants, des amis, sortes de compagnons de route.

Les cibles représentaient des portraits des dirigeants des deux blocs, Est et Ouest. En arrière-plan, les directives nos 1 et 2 de Guy Debord. Internationale situationniste, exposition. Destruktion af RSG-6. Galerie EXI, Odense (Danemark) Juin 1963.

L’objectif du mouvement : « la contestation révolutionnaire radicale », résument Laurence Le Bras et Emmanuel Guy. Être des acteurs de l’Histoire et non des spectateurs. Dans une livraison de leur revue, en 1963, on trouve ce développement : « Nous prenons volontiers l’habitude de regarder l’histoire et l’évolution comme des forces qui vont implacablement, tout à fait en dehors de notre contrôle […]. Nous, les gens créatifs dans tous les domaines, devons nous défaire de cette attitude paralysante, et prendre le contrôle de l’évolution humaine. » La particularité de l’IS, au sein d’une époque d’intense activisme politique : « le nouage entre le politique et l’artistique ».

Avant-garde artistique à l’origine, l’IS n’oublie pas cet héritage lorsque, au début des années 60, elle investit de plus en plus le champ politique. « Il s’est agi alors, pour Guy Debord, de faire concorder la critique de la société qu’ont développée les sciences humaines dont il s’est nourri (la philosophie, la sociologie, etc.) avec la critique portée à leur façon par les avant-gardes artistiques, telles que le surréalisme, le dadaïsme, précise Patrick Marcolini. L’idée est d’englober tous les aspects du savoir et de la culture. »

« De cet héritage artistique, les situationnistes ont acquis une sorte de savoir-faire, poursuit Laurence Le Bras. Cela se manifeste notamment par leur revue, leurs tracts, dont le niveau graphique est très sophistiqué. Le souci esthétique est constant, rien n’est laissé au hasard : le graphisme, la mise en pages, le choix du papier, la qualité d’impression. Pour eux, être efficace, c’est lier la forme et le contenu. »

Le maître de guerre

Guy Debord, Cannes, villa Meteko, avant 1950.

« Les jours de cette société sont comptés ; ses raisons et ses mérites ont été pesés, et trouvés légers ; ses habitants sont divisés en deux partis, dont l’un veut qu’elle disparaisse… » Le ton de la préface qu’a donnée Guy Debord à l’édition italienne de La Société du spectacle est sans ambiguïté : contre le « spectacle », c’est une guerre qu’il convient de mener. Guy Debord est un lecteur assidu de Clausewitz, des Mémoires de Jean-François Paul de Gondi, alias le cardinal de Retz, de L’Art de la guerre, le classique chinois du Ve siècle avant J.-C… « Nous voulons que les idées redeviennent dangereuses », prône de son côté la revue Internationale situationniste, en 1967.

Parmi les quelque 1400 fiches de lecture rédigées par Debord tout au long de sa vie et mises au jour au moment du rachat de ses archives par la BnF, « un tiers a trait à l’art de la guerre et à la stratégie », notent les commissaires de l’exposition. Les armes de Guy Debord et des « situs » dans la guerre qu’ils ont engagée : des textes théoriques, des tracts en prise avec l’actualité, mais aussi le détournement humoristique des images fabriquées par le « spectacle » – les publicités, surtout. Et du bruit, du scandale, quand l’occasion s’en présente…

Des moteurs de Mai 68

Guy Debord, Directive n°1 : « Dépassement de l’Art ». Huile sur toile, 17 juin 1963.

« Durant les années 50 et au début des années 60, l’influence des idées situationnistes est marginale, observe Patrick Marcolini. Le mouvement est d’ailleurs tenu à l’écart de la vie intellectuelle française par tous ceux auxquels il s’attaque, c’est-à-dire à peu près tout le monde. Notamment Sartre, et avec lui tous les intellectuels de gauche engagés auprès de l’URSS ou de la Chine de Mao, dénoncés par les situs comme complices des régimes totalitaires – qui, pour Debord, sont de simples variantes du capitalisme, dans lesquelles le parti et sa bureaucratie exercent la fonction que la bourgeoisie exerce en Occident. » Il faut attendre le milieu des années 60 pour que les publications situationnistes commencent à être lues, en particulier dans les milieux étudiants. « En 1968, cela explose, poursuit Patrick Marcolini. Les situs sont alors identifiés par les médias comme des acteurs à part entière de la révolte étudiante, et même un de ses moteurs. »

Debord déborde

Après la dissolution de l’IS par Debord, et le retrait de celui-ci, à l’étranger d’abord puis dans sa maison de Haute-Loire, c’est la contre-culture qui s’est chargée de véhiculer, de façon souvent aseptisée, vidés de leur contenu, les concepts situationnistes. Le décès de Debord, en 1994, viendra renverser la tendance et lui donner une nouvelle visibilité. Patrick Marcolini : « Aujourd’hui, dans le grand public, les idées « situ » se sont diffusées et éparpillées, avec toutes les dénaturations que cela suppose. C’est devenu un label de rébellion, de radicalité. Debord et les situs connaissent cependant une postérité plus féconde dans la mouvance de l’ultragauche : les altermondialistes, les anarchistes, les autonomes, les partisans de l’auto-organisation et des conseils ouvriers… »

Mais on lit et on cite aussi Debord aujourd’hui dans les cercles dirigeants : les milieux de la communication, les médias, la politique, même les écoles de guerre. Paradoxal ? Pas si sûr, estime Patrick Marcolini, « les tenants de l’ordre pouvant trouver, dans un traité comme La Société du spectacle, écrit pour servir un travail révolutionnaire, des pistes pour maintenir le pouvoir en place ». Preuve ultime, peut-être, de la vitalité préservée de la pensée de Guy Debord.

Presse confusionniste (Nathalie Crom, Télérama n° 3297, 23 mars 2013)

Le cinéma sans cinéma ou l’œuvre fantomatique de Guy Debord

Cinéma | Au grand écran qui abrutit le spectateur, Debord répond par des anti-films détournant les images. Sa filmographie est projetée en continu et en libre accès durant l’expo de la BnF.

Photographie de tournage de Critique de la séparation, 1960. De dos : Guy Debord ; derrière la caméra : André Mrugalski, chef opérateur.

« Il n’y a pas de film. Le cinéma est mort. Il ne peut plus y avoir de film. Passons, si vous voulez, au débat. » Rien à voir, mais tout à dire, semblent crier ces mots, échappés de Hurlements en faveur de Sade. Nous sommes en 1952 : curieuse entrée en matière pour un premier film ; d’emblée, la voix prime sur l’image, absente. C’est sur ce mode nihiliste que Guy Debord, chantre d’un « terrorisme cinématographique », fait ses armes à l’écran. Son film ne contient aucune image : une bombe les a détruites, laissant, en guise de décombres, une alternance d’écrans blancs doublés d’une bande-son, et d’écrans noirs muets, menaçants. Une table rase tout avant-gardiste, pendant du Carré blanc sur fond blanc, de Malevitch, ou des assourdissants silences de John Cage.

Mais Debord n’en reste pas là : ses courts métrages suivants, Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps (1959) et Critique de la séparation (1961), expérimentent la technique du détournement, pointe acérée de la critique situationniste. Toute son œuvre cinématographique détournera ainsi des images existantes (publicités, actualités, extraits de films, etc.), en les accompagnant de ses mots à lui. Voir, ici, c’est lire ou écouter – le panache des titres le dit assez. Les scripts des trois premiers films composent un livre bien nommé, Contre le cinéma (1964). Le cinéma, qui repose sur la passivité du spectateur, est l’antre de la société du spectacle. Anéantir le cinéma et renverser la société ne forment qu’un seul projet, esthétique et politique.

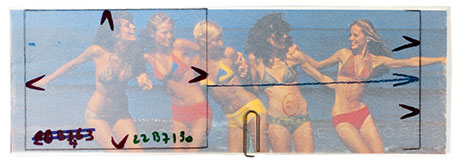

Publicité pour des maillots de bain, La Société du spectacle, 1973. Debord y a apposé des calques avec des indications de recadrage pour son film.

Galvanisé par sa rencontre avec le producteur Gérard Lebovici, Guy Debord adapte en 1973 La Société du spectacle (1967), et fait la nique à Eisenstein qui, lui, avait échoué à porter à l’écran Le Capital, de Marx… Le commentaire du film est entièrement composé d’extraits de l’ouvrage, déclamés sur fond d’images d’archives : le fétichisme de la marchandise s’incarne ainsi dans des photos de filles en bikini. Unique théoricien cinéaste, le stratège se veut aussi critique en chef, quand il verrouille la réception de son film dans Réfutation de tous les jugements, tant élogieux qu’hostiles, qui ont été jusqu’ici portés sur le film « La Société du spectacle » (1975) !

Cette guerre connaît un coup fatal : suite à l’assassinat de Lebovici en 1984, Debord interdit toute projection de ses films, redoublant la mise au tombeau qu’ils constituaient déjà. De longues années de purgatoire s’ensuivent. « Le cinéma de Debord est en partie constitué par l’aura de son invisibilité », note le cinéaste Olivier Assayas, qui joua un rôle majeur dans la redécouverte des films de l’insurgé, projetés à Venise en 2001, et réunis en 2005 dans un coffret DVD.

In girum imus nocte et consumimur igni, de Guy Debord, 1978.

Noire et blanche, l’œuvre fantomatique de Debord est un mélange inouï de proférations sentencieuses, assassines, et d’émotion lyrique, proprement élégiaque. De cet écrin, le film ultime In girum imus nocte et consumimur igni (1978) se révèle le secret joyau. Ce titre palindrome – à lire dans les deux sens – signifie en latin « nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu ».

Le long métrage réaffirme une radicalité souveraine – « Je ne ferai, dans ce film, aucune concession au public » – en dessinant une perfection circulaire, retour autobiographique sur son parcours de révolutionnaire et lettre d’amour au Paris perdu de sa jeunesse. Constellée par les motifs de l’eau et du feu, par de longs extraits des Enfants du paradis, des Visiteurs du soir et de La Charge de la brigade légère, par des travellings originaux de la lagune de Venise, la révolution opérée par ce film est « à reprendre depuis le début ». Aucun bonus n’est donc possible, sinon une diabolique bande-annonce : « Au moment de créer le monde, j’ai su que l’on y ferait un jour quelque chose d’aussi révoltant que le film de Guy Debord intitulé IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI ; de sorte que j’ai préféré ne pas créer le monde. » Signé : Dieu.

Presse confusionniste (Juliette Cerf, Télérama n° 3297, 23 mars 2013)

Philippe Sollers : “Debord est une bibliothèque ambulante”

Entretien | À l’occasion de l’ouverture de l’expo sur Guy Debord à la BnF, nous avons rencontré l’écrivain Philippe Sollers, qui le considère avant tout comme un métaphysicien.

Guy Debord, Aubervilliers. Au fond, les Grands Moulins de Pantin [1952].

Il existe, entre Guy Debord et vous, des points de rencontre : l’importance des lectures, une clandestinité revendiquée, l’intérêt pour la stratégie militaire…

Le point de rencontre, s’il y en a un, c’est la question du style. Non pas dans l’écriture, mais dans la façon de vivre. La phrase de Debord que je préfère et que je réemploie volontiers, c’est : « Pour savoir écrire, il faut avoir lu, et pour savoir lire, il faut savoir vivre. » Guy Debord a fait de son existence tout entière, avec un acharnement remarquable, jusqu’à la suppression de soi, une épreuve de liberté constante.

En n’adhérant jamais à rien, et en restant toujours dans une position de clandestinité, autrement dit de guerre. Ce qui est impressionnant, chez lui, c’est cette fermeté, cette tenue. Ses façons de procéder sont absolument différentes des miennes – je n’ai pas choisi, comme lui, la position du retrait, plutôt celle de l’utilisation à haute dose de la technique médiatique, mais le but est le même.

Comment définiriez-vous la guerre de Debord, quel est l’ennemi ?

L’ennemi, c’est le formatage des cerveaux, l’ignorance, l’analphabétisme virulent. « En poésie, c’est toujours la guerre », disait déjà Mandelstam.

L’importance des citations, dans l’élaboration de vos textes, vous est aussi commune. Citer un auteur, un poète, cela prouve, écrivez-vous, « une certaine continuité secrète et claire de l’Histoire et du temps » [Lire La Guerre du goût, Discours parfait…]…

Debord est une bibliothèque ambulante. Sa culture est considérable, son art des citations le prouve. C’est aussi un grand poète. L’écriture de Debord, c’est de la grande prose, venue des maîtres du genre qu’il connaît par cœur : Saint-Simon, Retz, Bossuet… La poésie pense davantage que la philosophie, je le crois vraiment. La vision du monde et de l’Histoire de Guy Debord passe par la littérature, la pensée poétique. Ont compté pour lui Dante, Shakespeare, Cervantès, les historiens grecs, les poètes chinois. Et, du côté des écrivains français, Villon, Montaigne, évidemment Lautréamont…

Quel est, selon vous, le grand malentendu sur Guy Debord ?

On en fait un sociologue, ou un idéologue politique, alors qu’il est un grand écrivain métaphysique, voilà le grand malentendu. C’est un métaphysicien, et ce qui l’intéresse, donc, c’est la question du temps. Et celle de l’espace. Le corps de l’individu dans le temps et dans l’espace.

La faculté de la poésie à inventer une façon singulière d’être dans le temps, à proposer une autre vision de l’Histoire, où les morts peuvent être plus vivants que les vivants. Tout cela est sévèrement réprimé par l’ignorance contemporaine. On a accusé Debord d’être complotiste, paranoïaque. Mais, bien sûr, il y a complot ! De la marchandise, contre l’intelligence. Debord évoque à ce sujet le diable, « l’adversaire » – c’est en cela qu’il est métaphysicien.

Presse confusionniste (propos recueillis par Nathalie Crom, Telerama.fr, 26 mars 2013)

Guy Debord, pensée classée

Critique Fonds. À la BNF François-Mitterrand débute aujourd’hui une exposition des archives de l’écrivain gourou situationniste. Une première.

Un photomontage de 1958 issu de l’ensemble des Chutes de phrases (après Mémoires).

Nota bene : tout a commencé par un arrêté paru au Journal officiel en date du 29 janvier 2009, qui a classé les archives de Guy Debord (1931-1994) « trésor national ». La manœuvre d’État visait à éviter la fuite du beau lot vers l’université américaine Yale, qui le guignait. La Bibliothèque nationale de France (BNF) a acquis le fonds, via le mécénat, de la veuve du situationniste, Alice Debord. Le paradoxe reste entier : un ennemi de la société, des distinctions et des promotions, bien au chaud dans une institution « spectaculaire ». Chacun peut y aller de ses arguments, pour ou contre. Mais quatre ans après les faits, une exposition dévoile le legs debordien. On peut gloser : l’étendue du désastre ou de la découverte est là, de visu et in situ.

Slogans. C’est une première « rétrospective » de l’écrivain, poète, cinéaste, de l’inclassable figure qu’était Guy Debord, après une poignée d’expositions sur le mouvement situationniste. Dans le catalogue [« Guy Debord, un art de la guerre », dir. par Emmanuel Guy et Laurence Le Bras, Gallimard, 224 pp., 39 €], Fanny Schulmann raconte l’inauguration ratée ou réussie, toujours selon l’angle d’attaque, de celle au centre Pompidou, en février 1989. Le soir même du vernissage, les employés de l’établissement en grève distribuaient un tract reprenant les slogans et l’imagerie situationniste pour dénoncer leurs conditions de travail. « L’événement résonne avec force pour qui comprend la tension inhérente à tout projet d’exposition au sein d’une institution patrimoniale d’un mouvement tel que l’IS [l’Internationale situationniste, ndlr] », écrit-elle. Détourneurs détournés…

Exposer Debord, c’est dépasser l’antithèse contenue dans l’association des deux mots, oui mais comment ? L’auteur de la Société du spectacle (1967) y a finalement lui-même contribué. Premier archiviste de son œuvre, il a compilé, rangé, classé pour une postérité. « Il y a une continuité dans les avant-gardes au XXe siècle dans la volonté de conserver sa propre archive, de faire sa propre histoire au sens matériel », estime le philosophe Patrick Marcolini, auteur d’une histoire intellectuelle du situationnisme [« Le Mouvement situationniste, une histoire intellectuelle », L’Échappée, 338 pp., 22 €]. Ainsi Debord racontait-il en octobre 1994 à son ami Ricardo Paseyro : « Nous avons fait le tri, brûlé une masse de papiers inutiles et gardé ici à la disposition de mes lecteurs tout ce qui importe. » Le 30 novembre, Guy Debord atteint de polynévrite alcoolique, se suicidait dans sa maison de Champot (Haute-Loire).

Premier challenge auquel se sont confrontés les commissaires de l’exposition : briser l’image du révolutionnaire aux cheveux hirsutes et misanthrope. « Rendre aimable quelqu’un qui n’a rien fait pour l’être », résume Emmanuel Guy. Donner de la chair, sans trop en faire, à un théoricien froid et fuyant. Éviter le fétichisme de mauvais aloi et donc exit la table de travail, celle sur laquelle fut rédigée la S de S, la veste en tweed, les lunettes et la machine à écrire. Pour incarner l’homme, un prologue montre le contexte désœuvré de sa jeunesse, les lieux de déambulation parisienne de cet adepte de la psychogéographie et les images en noir et blanc d’un Saint-Germain-des-Prés du début des années 50, où sévissait alors l’Internationale lettriste et l’écho du « Ne travaillez jamais ». Tout au plus, en fait d’objets personnels, y découvre-t-on ce fascinant plateau du Jeu de la guerre, matérialité de la double hélice interne de son inventeur, le stratège et le joueur (lire ci-contre). Le cœur, le centre en fusion de l’œuvre, tient dans la masse de fiches de lectures cartonnées, près de 1400 au total, compilées depuis 1954 jusqu’à la fin de sa vie.

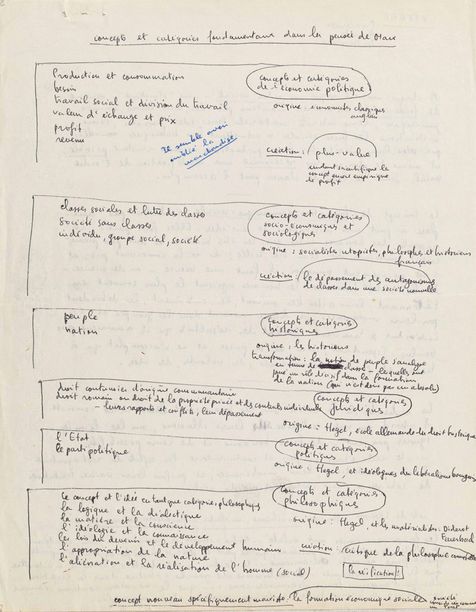

Fiche de lecture de Debord.

Réservoir. Un ensemble inédit, mis en scène sur de longues colonnes de Plexiglas, dans un ovale au centre de l’exposition de la BNF. Une bibliothèque portative et intérieure, à côté de l’autre, la matérielle qui a été écrémée, modifiée au cours de ses nombreux déménagements. Debord avait organisé thématiquement ces fiches dans des chemises vertes cartonnées. Ce grand lecteur de Clausewitz, Hegel ou encore Machiavel n’annotait jamais ses livres et reportait sur ces petits rectangles de bristol citations et commentaires qui constituaient ensuite la matière première de ses écrits. Un tiers concerne la stratégie et l’histoire militaire, mais il y a aussi un dossier, « Poésie etc. » Un aperçu émouvant de la sensibilité de l’écrivain. « C’est comme si on se penchait sur l’épaule de Debord, commente la commissaire de l’exposition Laurence Le Bras. L’histoire de la pensée défile sous nos yeux, avec toutes ses références, y compris celles non réutilisées. » Un réservoir d’où tout émane, et vers lequel il revient tout au long de sa vie. « En 1988, renchérit Patrick Marcolini, il commente une fiche rédigée en 1954 : « En 1954, j’étais bien optimiste. » »

Support de mémoire et aussi source de détournement, l’une des pratiques d’écriture « situ » par excellence. Debord prélève dans des textes des phrases qui feront sens mises bout à bout, ou modifiées d’un terme. Parfois, il griffonne même en marge un enthousiaste « dét ! » pour détournement. Sa façon à lui de prendre au spectacle ce que le spectacle a pris.

La Société du spectacle est ainsi un ouvrage théorique mais aussi un collage littéraire avec du Lautréamont, du Marx, etc., dialoguant sous la surface. Dans l’inventaire des fiches présentées, on perçoit parfois des élans romantiques, loin de l’image du Debord froid. « Nous étions couchés ici dans les ténèbres bruissantes, nous cherchions l’entrée du monde », pioche-t-il dans les Réprouvés, d’Ernst von Salomon.

Distance. L’exposition peut paraître parfois ardue au néophyte, mais le visiteur y trouve, en parallèle à une histoire intellectuelle et aussi collective, celle d’une vision inflexible, sérieuse et ludique de la société et de ses kystes. Elle instaure une distance historique avec un personnage connu pour avoir suscité une postérité mimétique et intransigeante. Debord copiait aussi Don Quichotte. « Ami Sancho, lui dit-il, apprends que ciel m’a fait naître pour ramener l’âge d’or en ce maudit siècle de fer ; c’est pour moi que sont réservées les grandes actions et les périlleuses aventures. »

Tactiques sur un plateau

Le « Jeu de la guerre », conçu en 1956 par l’auteur, friand de stratégies, est l’emblème du parcours de la BNF.

Alice et Guy Debord jouant au Jeu de la guerre, en août 1987.

C’est le « clou », comme on le dit d’un spectacle… Un ensemble indéniablement prenant de l’exposition, dans lequel semblent se côtoyer l’enfance et la rouerie, la stratégie et le jeu, la révolution et la théorie. Au centre de la salle, aux côtés de soldats de plomb, l’un des cinq exemplaires — fait maison, en 1978 — du Jeu de la guerre, avec ses 34 pièces. Dans une note inédite et non datée, Debord reconnaît : « J’ai un côté tout à fait puéril, et je m’en réjouis : les cartes, les kriegspiel, les soldats de plomb. J’ai aimé aussi des jeux plus grands : l’art, les villes, le bouleversement d’une société. »

Pions stylisés. L’un des enseignements des archives Debord tient dans la découverte de l’ampleur que prenait chez lui le goût de la stratégie militaire. Un tiers des fiches de lecture sont regroupées sur ce thème, comme un tiers de sa bibliothèque. Et dès 1956, il imagine ce jeu de stratégie, plutôt de guerre de mouvement, avec un plateau de cuivre et des pions stylisés. Les deux adversaires doivent placer leurs pions en début de partie sans connaître le plan de l’ennemi, contrairement aux échecs [« Le Jeu de la guerre, relevé des positions successives de toutes les forces au cours d’une partie », avec Alice Becker-Ho, éditions Gérard Lebovici, 1987.]. Son principe : « Le but de chaque camp est la destruction du potentiel militaire de l’autre. Ce résultat peut être obtenu soit par la destruction de toutes les unités combattantes, soit par la prise des deux arsenaux de l’ennemi. »

Les 500 cases du plateau sont structurées par des lignes de communication qui rayonnent à partir de certaines pièces. Une tactique alternative, détaille Emmanuel Guy, dans un article du catalogue de l’exposition, « consiste à paralyser l’armée ennemie en rompant ses lignes de communication ». Un pion s’en écarte et il devient inutilisable. Les exclus du mouvement situationniste sont comparables à ces pièces, jugés inaptes à poursuivre le combat lorsqu’ils s’éloignaient du projet défini collectivement.

Métaphore. En 1965, Guy Debord dépose les règles de son jeu à la Spadem (Société de la propriété artistique des dessins et modèles) en ajoutant une mention particulière : « Ce jeu est destiné d’abord au courant situationniste international, pour qu’il s’y exerce à la dialectique, à toutes fins utiles. »

Comme quoi le passe-temps servait de métaphore à la contestation. En 1978, une version plus légère du Jeu de la guerre, avec un plateau en tissu et pions de bois, a été brièvement commercialisée par la Société des jeux stratégiques et historiques créée pour l’occasion par Gérard Lebovici.

Presse confusionniste (Frédérique Roussel, Liberation.fr, 26-27 mars 2013)

La BNF ne change pas Debord

Il l’avait prévu, la BNF l’a fait : l’exposition consacrée à Guy Debord, fondateur du mouvement situationniste, marque l’arrivée au sein de la culture officielle du plus inspiré de ses détracteurs. Malentendu ou réconciliation ?

« Paris, 2013, sur les quais de Seine, Guy Debord, classé Trésor National, entre pour de bon dans le spectacle (…). Mais avec lui, pour le combattre encore, l’art de la guerre ». C’est dit ! Dans la manière dont ils présentent leur exposition, les commissaires Laurence Le Bras, conservateure au département des Manuscrits, et Emmanuel Guy, chargé des recherches documentaires, savent qu’ils foncent tête baissée dans un paradoxe. L’auteur de La Société du Spectacle, mort en 1994, n’aurait pas accepté sans rire que ses archives soient classées « Trésor National », comme ce fut le cas en janvier 2009. Aurait-il vu d’un meilleur œil leur achat par la BNF en 2011 ? Sans doute. Car Guy Debord était non seulement un révolutionnaire, mais également un écrivain, un cinéaste et un penseur. Et il faut bien qu’une œuvre soit quelque part, pour qu’on puisse l’étudier ou la découvrir.

Quelle guerre fait-on ?

On connaît la première thèse que soutient son livre fondateur, publié en 1967 chez Buchet et Chastel : « Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation. » C’est contre cette dérive, qui nous conduit à regarder nos vies défiler selon des schémas esthétiques imposés, que Guy Debord a mené sa guerre – une guerre, donc, perdue d’avance, vouée à l’échec, terminée avant même d’avoir commencé. À quoi bon une lutte déjà perdue ? « Il ne faut pas admettre les choses », remarque-t-il dans les myriades de notes qui pleuvent dès l’entrée de l’exposition. L’enjeu est d’imaginer une forme de vie plus satisfaisante, plus active, au-delà du spectacle. Adolescent, Debord ne présentait-il pas sa réussite au bac comme une défaite ? « Le divin Met et Guy-Ernest Debord ont la douleur de vous faire part de leur brillant succès aux épreuves du baccalauréat 2e partie. Fleurs fraîches seulement. »

La promenade

S’il naissait aujourd’hui, Guy Debord serait peut-être le théoricien d’un « art de l’échec » ; né en 1931, il trouva plutôt dans la lecture de Marx, prolongée par ses rencontres au sein de l’Internationale Lettriste, l’espoir d’un avenir autre – déjouant le Spectacle. Mais de tracts en œuvres expérimentales (il fut l’ami du peintre Asger Jorn et réalisa plusieurs films), ce que ressent le visiteur d’aujourd’hui est surtout un équilibre ténu entre l’humour et l’érudition, la légèreté et l’ambition, que l’on n’avait pas vu depuis Dada et les Surréalistes. Réparti entre Debord et ses compagnons de route, l’art du détournement ne connaît pas de limites : par la magie des sous-titres, René Viénet transforme des films pornographiques (Les filles de Kamaré) ou de propagande (Chinois, encore un effort si vous voulez être révolutionnaires) en manifestes philosophiques. Plus tard, il détournera les comics en leçon de dialectique. Dialogue entre deux cowboys dans un roman-photo d’André Bertrand : « De quoi tu t’occupes exactement ? – De la réification. » Plus bas, une autre bulle : « Non, je me promène. Principalement, je me promène. »

Le jeu

Dans ce contexte, la guerre et la révolution deviennent peu à peu des notions théoriques dont l’application politique (la participation aux mouvements de mai 1968) ne convainc que ses « acteurs ». Ainsi, le conflit s’évapore en un « Jeu de la guerre », conçu dès 1956 comme une variante étrange au jeu d’échecs, et qu’on ne saurait réellement prendre pour un appareil d’entraînement à la stratégie. Le sérieux de l’œuvre de Debord et de ses compagnons est ailleurs. Sa proposition contient son propre repli et sa propre issue : le sujet sentant, lisant, pensant, écrivant. Car une fois les rêves révolutionnaires mis en sommeil, apparaît l’extraordinaire fécondité des rêveurs. Ce sont leurs créations, commentées entre autres par Olivier Assayas, que l’on approfondit dans le catalogue ; ce sont leurs conditions de vie que l’on découvre dans le roman où Michèle Bernstein, première épouse de Debord et co-fondatrice de l’Internationale Situationniste, qui décrit leur quotidien en parodiant le Nouveau Roman. Mais Guy Debord l’a annoncé : « Pour savoir écrire, il faut avoir lu, et pour savoir lire, il faut savoir vivre ».

Presse confusionniste (Maxime Rovere, Evene.fr, 27 mars 2013)

Guy Debord à la Bibliothèque nationale de France

L’exposition « Guy Debord, un art de la guerre » ouvre ses portes à la Bibliothèque nationale de France à Paris, site François Mitterrand, à partir du 27 mars. Elle présente les archives de ce fondateur des mouvements d’avant-garde : l’Internationale lettriste (1952-1957), et l’Internationale situationniste (1957-1972).

Un Trésor national. La Bibliothèque nationale de France expose les archives de Guy Debord, du 27 mars au 13 juillet 2013. Classées Trésor national en 2009, ces archives sont entrées dans les collections du département des manuscrits de la BnF en 2011.

L’exposition présente une sélection de 600 fiches de lecture rédigées par Guy Debord, et 400 documents, tels que des manuscrits, photographies, affiches, oeuvres et extraits sonores.

Penseur révolutionnaire, poète, artiste, directeur de revue et cinéaste, Guy Debord (1931-1994) a forgé, à travers ses oeuvres, une critique sans concession de la société moderne. Initiateur des mouvements Internationale lettriste et Internationale situationniste, il dénonce les faux-semblants de notre société et du capitalisme dans son livre La société du spectacle (1967).

L’exposition met en avant, outre l’ensemble inédit des fiches de lecture de Guy Debord : des photographies d’Ed van der Elsken, une galerie de portraits de 40 situationnistes, des extraits audiovisuels issus des collections de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), les découpes de magazine préparées par Guy Debord constituant une vaste fresque du consumérisme des années 70, ainsi qu’une œuvre moins connue de ce penseur : le Jeu de la guerre.

Presse confusionniste (Culture.fr)

Guy Debord, la vie d’abord

Un paradoxe apparent, mais l’occasion de revoir cette pensée révolutionnaire qui revient à la mode.

Quel paradoxe ! Guy Debord exposé à la Bibliothèque nationale de France à Paris ! Lui, le fondateur de l’Internationale situationniste (IS), l’auteur du livre culte La société du spectacle (paru en 1967), le grand gourou de mai 68, le pourfendeur des institutions culturelles, le voilà fêté par l’une d’elles ! Sa vie et son œuvre devenant un spectacle ! Il en aurait déduit que, décidément, la société du spectacle et de la marchandisation de tout est capable de récupérer même ses pires ennemis.

Et pourtant, l’initiative est heureuse. La BNF se devait de montrer toutes ces archives de Debord (1931-1994) — documents, lettres, films, photos — qu’elle a achetées à prix d’or à sa veuve pour empêcher qu’elles ne partent à l’université de Yale. Pour ce faire, l’État français a dû qualifier de « Trésor national » l’œuvre d’un homme qui n’a eu d’autre objectif toute sa vie que de nuire à l’ordre établi ou, du moins, de ne rien lui concéder.

Revoir, relire Debord, est essentiel aussi car les contestations qui se lèvent aujourd’hui un peu partout sous le nom des Indignés, d’Occupy Wall Street ou, dans la foulée du livre L’insurrection qui vient, se réclament toutes de Debord. Même si ces jeunes n’ont pas tous lu Debord, difficile d’accès, ils en connaissent l’essence : la société a été mangée par le spectacle, tout est devenu marchandise, nous empêchant de mener notre propre vie. La culture, la politique se sont éloignées de notre expérience directe, nous sommes aliénés. Et la société des loisirs et de la consommation ne nous offre pas de libertés supplémentaires, mais, au contraire, rien que des besoins factices qui nous éloignent encore plus du monde et tue toutes les utopies collectives (lire notre encadré).

On ne peut pas nier que la grille debordienne reste indispensable pour analyser, par exemple, le succès phénoménal et si long d’un Berlusconi ou les dérives de certains médias.

L’art de la guerre

L’exposition est chronologique et se termine sur un étonnant « Jeu de la guerre » inventé par Debord, car l’écrivain et philosophe était un fou de stratégie militaire. Il avait lu Clausewitz et Machiavel. L’exposition s’intitule « Un art de la guerre » car, pour lui, la révolution se mène comme une guerre.

Bien sûr, exposer un penseur est rarement « peps », même si lire ses pamphlets, voir ses films et interviews, peut être jouissif car Debord et son clan (il était un chef de meute), maniaient l’ironie, l’humour, comme Dada et les surréalistes quand ils étaient révolutionnaires. Il y a une fraîcheur et une insolence réjouissantes dans cette époque et l’expo permet de la voir comme si on était derrière l’épaule de Debord.

Détournement

Guy Debord est né en 1931, à Paris. En 1953, à 22 ans, il écrit en lettres capitales sur un mur : « Ne travaillez jamais ! », son premier geste d’opposition à une société qu’il juge aliénante et répressive par essence. Vite, on découvre au centre de l’expo 600 petites fiches de lecture placées sur des murs de plexiglas, écrites en pattes de mouche (choisies parmi 1400 fiches retrouvées). Guy Debord a énormément lu et, chaque fois, il annotait non pas les livres mêmes, mais des fiches. Il disait : « Pour savoir écrire, il faut avoir lu. Et pour savoir lire, il faut savoir vivre. » Toutes ses théories renvoient chacune à la vie, à la jouissance de sa propre vie.

Il fonda deux mouvements d’avant-garde : d’abord, l’Internationale lettriste (1952-1957) et, ensuite, l’Internationale situationniste (1957-1972). Au départ, il s’attaque à l’art et au cinéma qu’il estime morts. Un de ses premiers films montre des écrans noirs et un texte off. L’art est trop coupé des situations vécues. Il prône le détournement de l’art et des images (à la fin de l’expo, on voit deux films formidables de René Vienet, des années 70, avec des images de propagande chinoise dont les dialogues ont été détournés de manière hilarante).

De la contestation de l’art, Debord passera à la contestation de la société. Sur un mur, on découvre les noms les plus importants de l’histoire de l’Internationale situationniste comme Michèle Bernstein, la première épouse de Debord, Asger Jorn et Constant, venus de Cobra, le peintre belge Maurice Wyckaert et, bien sûr, Raoul Vaneigem, celui qui fut avec Debord le grand gourou de mai 68 avec son livre culte, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations et qui continue encore aujourd’hui le combat d’idées (lire notre interview en janvier dernier dans La Libre Belgique). Vaneigem démissionna en 1970 de l’IS.

Général et situationniste

On note aussi la présence d’un homme étonnant, Piet de Groof, alias Walter Korun, proche de Cobra, situationniste et pourtant général de l’armée de l’air belge ! Il connut son moment de gloire à l’Expo 58 de Bruxelles quand il organisa, avec Debord, un « attentat ». Ils imaginèrent d’abord un labyrinthe géant dans le parc royal pour que les visiteurs s’y perdent. Ils choisirent finalement de rédiger un tract vengeur à lâcher contre un colloque international consacré à la critique d’art et organisé pour l’Expo 58. « Disparaissez, critiques d’art, imbéciles partiels, incohérents et divisés ! Vous avez à faire l’étalage, dans ce marché, (de) votre bavardage confus et vide sur une culture décomposée. Vous êtes dépréciés par l’Histoire. Même vos audaces appartiennent à un passé dont plus rien ne sortira. » Signé Debord, Jorn et Korun. Ils lancèrent ce brûlot en pleins débats, le dispersèrent dans les airs à Bruxelles et le collèrent (!) en plein sur les tableaux d’une exposition organisée pour ce colloque.

Malgré ce fait d’armes, en 59, Guy Debord exclut Piet de Groof quand il apprit qu’il était aussi militaire. Debord n’avait rien à envier à Breton en matière d’exclusions.

Il n’y eut en tout qu’une poignée (quelques dizaines) de personnes à être membres de l’IS et à participer à leurs conférences, dont celle d’Anvers en 1962. Mais leur revue soignée, leurs idées, leur sens du « marketing », les livres de Debord et Vaneigem, ont eu une influence bien plus importante. On rappelle à l’expo le rôle du livre De la misère en milieu étudiant (y compris la misère sexuelle) qui fut distribué en 1966 à l’Université de Strasbourg : « L’étudiant se croit libre, révolté, bohème, alors qu’il ne fait qu’apprendre à se conformer au système pour ensuite y prendre part. » Ce fut le galop d’essai qui donnera ensuite les Enragés de Nanterre, mai 68 et ses slogans sur les murs. Mais les Enragés situationnistes furent vite évincés par les trostkystes et autres groupes d’extrême gauche.

En 1972, Debord mettait fin à l’IS. Il ne cessa pas cependant de combattre jusqu’à son suicide en 1994, pour échapper aux souffrances d’une polynévrite alcoolique.

Presse confusionniste (Guy Duplat, LaLibre.be, 29 mars 2013)

GUY DEBORD (1931 – 1994), Bibliothèque Nationale de France, du 27 mars au 13 juillet 2013

Un hommage à Guy Debord débute dans les jours qui viennent à la Bibliothèque Nationale de France et j’en découvre l’existence grâce aux articles publiés dans la presse. En lisant ceux-ci j’ai l’impression d’entendre parler d’une exposition consacrée aux fossiles du mésozoïque, probablement parce que les auteurs de ces comptes rendus sont jeunes ou en tout cas beaucoup plus jeunes que moi et que le nom « Guy Debord » leur semble enfoui dans la nuit des temps.

Ce n’est pas le cas en ce qui me concerne : plus âgé que moi sans doute Debord n’en était cependant pas moins à mes yeux, mon contemporain, à preuve que j’achetais les cahiers de l’Internationale situationniste au moment de leur parution, et non chez un bouquiniste bien des années plus tard. Je ne veux pas dire pour autant qu’il était aisé de se les procurer. Propos d’ancien combattant : seule une boutique d’art avant-gardiste dans la rue des Éperonniers les recevait à ma connaissance à Bruxelles et les volumes aux couvertures métallisées se retrouvaient dans mon sac en compagnie un jour de Julian Beck et de Jean-Jacques Lebel, un autre des Bâtisseurs d’Empire, pièce écrite par un illustre joueur de trompinette.

On nous explique aujourd’hui que Debord était ceci ou cela « par rapport à Marx ». La référence aurait paru incongrue à l’époque où il écrivait, tant il était clair que Debord était 100% hégélien. Hégélien de gauche comme Marx aussi sans doute, mais comme une branche divergente au sein de l’hégélianisme de gauche, ce qui interdit que l’un soit le disciple de l’autre, même si pour Marx par rapport à Debord, la question ne se pose pas bien entendu.

On ne sait plus rien aujourd’hui du XIXe siècle, sinon qu’on se souvient précisément de Marx et aussi de Darwin. Et ils ont du coup censément tout inventé à l’époque : on attribue ainsi à Marx en économie politique la totalité de ce qu’il a trouvé chez Adam Smith et Ricardo, et en philosophie tout ce que Hegel lui avait transmis. Les hommes sont bien avares de leur mémoire.

Quand nous ouvrons la bouche aujourd’hui, nous répétons du Debord, du Marcuse, de l’Adorno ou du Horkheimer, tout comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Aussi, à ceux qui parlent d’un de vous quatre comme d’un iguanodon de Bernissart, je vous le dis bien haut : « Vous êtes vivant ! »

Presse confusionniste (PaulJorion.com, 25 mars 2013)

Debord inédit

« Là où M. Debord a sans doute quelques qualités, ce sont justement des qualités qui l’empêchent de vivre avec son siècle ; qu’il n’a pas voulu suivre : il écrit avec force et précision, il écrit bien, il pense toujours à l’histoire, il COMPARE… ce qui est tout simplement réactionnaire. Cet ennemi du progrès qui se flatte de ne pas parler l’anglais, de ne pas conduire une automobile, qui méprise tout à fait comme non pensée rustique l’informatique, qui ne consent à manger que de la nourriture obtenue sans chimie, et cuisinée à l’ancienne, qui s’est déclaré l’ennemi de toute modernisation en architecture ou en moyens de transport, qui accepte l’avion mais déteste les aéroports, qui hait la télévision et pour finir conclut que le cinéma est devenu méprisable, s’est clairement déclaré un ennemi de son siècle. En matière de pensée et d’art, il a tenu pour néant tous les plus grands penseurs du siècle, de Sartre à Foucault, de Barthes à Lacan, et ses artistes, de Robbe-Grillet à Godard et il fait ses délices des seuls jeunes extravagants de l’Encyclopédie des Nuisances… »

(Guy Debord, manuscrit inédit « Les Erreurs et les échecs de M. Guy Debord par un Suisse impartial », reproduit in Catalogue Guy Debord, Un art de la guerre, p. 212, BNF/Gallimard).

Presse confusionniste (JournaldeJane.wordpress.com, 21 mars 2013)